网站地图

网站地图

原创 · 时间 : 2026-01-10 · 作者:黄历通 [老黄历领域优质创作者]

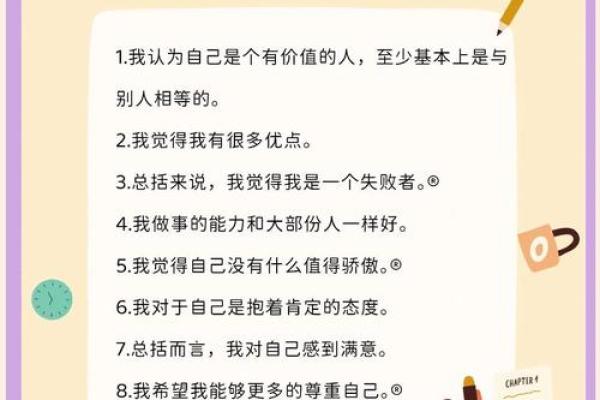

很多人拿到心理测评题时,第一反应是“正确答案是什么”。但心理测评不是考试,它更像一面镜子——设计者通过题目观察你的认知模式、情绪反应、行为倾向。举个例子:

理解这些设计逻辑后,你会发现“正常回答”不等于“完美答案”,而是真实性与逻辑自洽的结合。

刻意追求“正常化回答”的人,往往陷入两大误区:

真实案例:某企业招聘测评中,一位候选人所有题目都选择中间选项,结果被标注“回避倾向”,最终落选。测评系统更愿意看到有波动的回答曲线——就像心电图,有起伏才代表“活着”。

某心理健康测评数据显示,在“抑郁倾向”维度得分为60分的人群中,32%实际社会功能良好——这说明测评结果需要动态解读。

专业建议:把测评看作体检报告——血糖略高不一定是糖尿病,但提示需要注意饮食结构。

高端心理咨询机构开始采用“基线测评法”:定期用同一量表测试,形成个人心理波动曲线。这种方法下:

这种模式揭示的真相是:一致性比完美性更重要。就像银行信用评分,按时还款比偶尔大额消费更影响评级。

一位临床心理师分享过典型案例:患者在测评中刻意隐藏自杀念头,但在“你最近睡眠如何”一题选择“严重失眠”后被系统标记高危——因为睡眠障碍与抑郁风险存在强相关性。

这提示我们:

⭐ 不要孤立看待每个题目

⭐ 相信专业测评的结构化设计

⭐ 适度坦诚比完美防御更安全

当你不把心理测评当作“对手”而是“辅助工具”时,那些纠结“怎么答才正常”的焦虑,自然会转化为自我认知的契机。