网站地图

网站地图

原创 · 时间 : 2025-12-16 · 作者:黄历通 [老黄历领域优质创作者]

最近几年,校园里总有些让人揪心的事:有的孩子突然变得沉默寡言,有的因为成绩压力整夜失眠,甚至有人用极端方式发泄情绪。这些现象背后,往往藏着未被察觉的心理问题。数据显示,全球约20%的青少年存在不同程度的心理困扰,但其中只有不到30%的人主动寻求帮助。测评就像一把“心理听诊器”,能提前发现那些隐形的伤痕。

举个例子,某中学通过测评发现,一名成绩优秀的女生长期处于焦虑状态,根源竟是父母的高期待与她的自我怀疑之间的矛盾。如果没有测评,这种“完美面具”下的痛苦可能直到崩溃才会被发现。

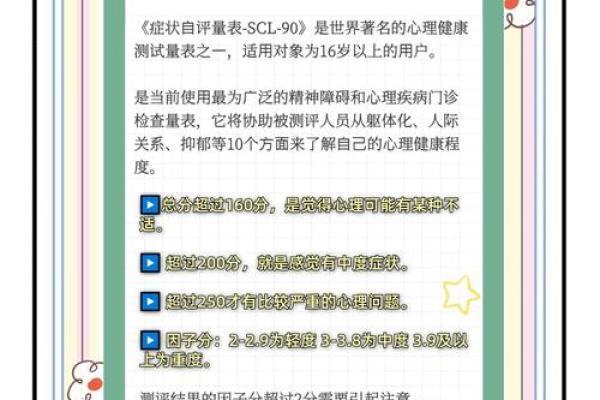

很多人以为心理健康测评就是做几道选择题,但实际远不止于此。常见的测评工具包括:

但测评的关键在于动态跟踪。比如一个孩子可能在考试季得分偏高,但一个月后恢复,这种情况需要结合生活事件综合分析。

很多父母看到测评结果后,第一反应是:“我的孩子有问题吗?”这种焦虑反而可能加剧亲子矛盾。以下是几个实用建议:

记得,测评不是诊断书,而是家庭沟通的起点。有个父亲分享:“测评显示孩子有社交焦虑后,我们开始每周安排‘家庭吐槽大会’,连家里的狗做过的蠢事都能拿来笑半小时,现在他放松多了。”

某初中曾因统一发放抑郁量表引发争议——有学生因为“中度焦虑”的标签被同学孤立。这暴露出校园测评的两大痛点:

理想的校园测评应该:

现在的测评更多聚焦于筛查“问题”,但新一代工具开始关注心理韧性培养。比如:

荷兰某中学的实验显示,当测评从“你有什么问题”转向“你擅长什么”,学生主动参与率提升了40%。这或许提示我们:心理健康不是修补漏洞,而是点燃内在的光芒。

有位心理老师说过:“测评报告上的数字,就像星星的坐标。重要的是,我们能否顺着坐标找到那颗星星,告诉它:我看见你了,你可以不完美。”或许这就是测评的意义——它不是评判,而是理解的开始。愿每个迷茫的青春都能找到属于自己的星光,愿每个守护者都能成为点亮星光的人。🌠✨